Journalisten und Wissenschaftler entmachten sich selbst, wenn sie stets auf der Seite von Mehrheit und Moral stehen wollen

So brav waren die Weltverbesserer noch nie: Journalisten und Wissenschaftler entmachten sich selbst, wenn sie stets auf der Seite von Mehrheit und Moral stehen wollen.

Journalisten und Wissenschaftler verlieren ihre Deutungsmacht. Dies kann nicht erstaunen, weil viele eher ihren kritischen Vorurteilen als den eigenen Augen und Ohren vertrauen. So sehen sie immer das Gleiche – also nichts.

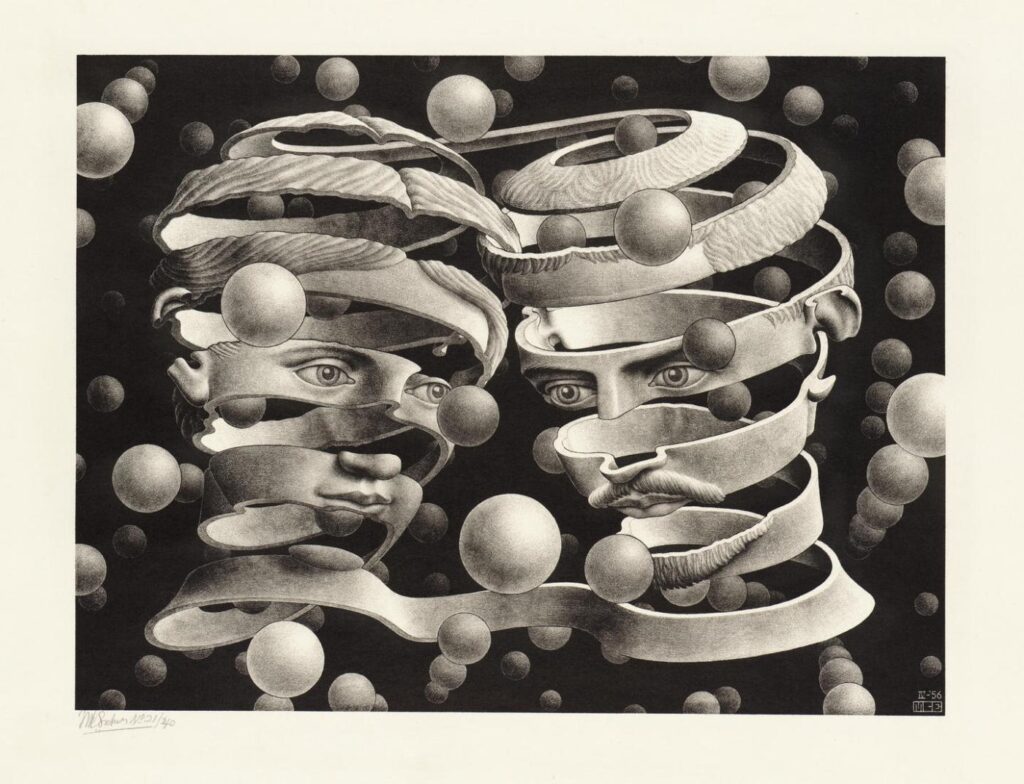

Intellektuelle haben stets verstanden, aus der ihnen zur Last gelegten Schwäche der Ungebundenheit eine Stärke zu machen. Denn der «sozial freischwebende» Geist nimmt den Vorwurf der Nichtfestlegbarkeit zum Beweis seiner Unabhängigkeit, die ihn als unideologisch adelt. Er ist an keine Klasse, kein bestimmtes Milieu, keine Partei gebunden: Ortlosigkeit ist ein notwendiges Element der Stellenbeschreibung des Intellektuellen.

Auch den notorischen Vorwurf der Inkompetenz vermag der Intellektuelle zur Tugend umzudeuten: Inkompetenz sei notwendig und legitim, befand der Soziologe M. Rainer Lepsius. Kompetenz könne ideologisch blind machen. Inkompetenz dagegen ist die Voraussetzung eines kritischen Bezugs zur Lebenswelt ohne Vorbelastungen und jenseits fachwissenschaftlicher Spezialisierung. Und genau das ist im emphatischen Sinn das Ethos und Geschäftsmodell des Intellektuellen.

Angst und Größenphantasie

Mit dem Vorwurf fehlender Kompetenz lebt es sich gleichwohl nicht leicht. Kein Wunder, dass der Wissenschaftler, wann immer er den intellektuellen Vorwurf wittert, sich auf seine Fachgelehrsamkeit zurückzieht. Hier spricht, lehrt und forscht er als Experte. Hier, bei der sozialen Evolution der zentralafrikanischen Termiten oder der Seinslehre des späten Duns Scotus, ist er zu Hause und unangreifbar.

Dem Journalisten stehen, konfrontiert mit dem intellektuellen Vorwurf, solche Rückzugsräume weniger zur Verfügung. Gewiss, er kann sich auf sein Handwerk konzentrieren, sagen, er sei mit den Nachrichten betraut, beauftragt, das Parteiprogramm der Grünen oder das Halbjahresergebnis von Novartis «nachrichtlich» für sein Medium und dessen Nutzer aufzuarbeiten. Aber er besitzt natürlich eine viel fragilere Fachkompetenz im Vergleich zu jener des Wissenschaftlers.

Das erklärt im Übrigen auch die Angst des Wissenschaftlers vor den Massenmedien. Dabei weiß der Wissenschaftler, dass er, um als Intellektueller zu gelten, auf die Medien (vorzugsweise «FAZ» und NZZ oder auch die «Zeit») angewiesen ist. Es ist verbunden mit der Faszination des anderntags gedruckten Worts, mit dem eigenen Namen als Autor und der Aussicht, einen profunden Einfluss auf die Welt und die Menschen auszuüben. Damit hofft der Wissenschaftler nicht zuletzt, sich selbst aus seiner latenten Dauerdepression angesichts geringer Beachtung jahrelanger Forschung zu befreien.

Doch die Strafe der akademischen Community folgt meist auf dem Fuße: Wer als «Feuilletonist» gilt, hat mit dem Makel mangelnder wissenschaftlicher Seriosität zu leben. Im Konflikt zwischen öffentlicher Nichtbeachtung und Ächtung durch Academia kann der Wissenschaftler versuchen, andere Orte der Wichtigkeitsvermehrung anzustreben: als Obergutachter bei der nationalen Forschungsgemeinschaft oder als Mitglied in einem der vielen Sachverständigenräte. Als letzter Ausweg, Größenphantasien und Öffentlichkeitsscheu auf einen Nenner zu bringen, bleibt dem Wissenschaftler die Rolle des «verkannten Genies».

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der große Max Weber ebenfalls in das Horn des Ressentiments gegen Journalisten, schlimmer noch Feuilletonisten oder Literaten, tutet, wenn er ihnen ein eigenes Berufsbild und Berufsethos abspricht und sie als eine «Art von Pariakaste» klassifiziert, die anders als Ärzte oder Anwälte keinen festen fachlichen Standort besitzen, von dem aus sie ihre Urteile fällen und ihre Entscheidungen treffen.

Doch Journalisten herabzusetzen, ist nicht die Absicht Max Webers. Im Gegenteil, Weber wertet sie auf – auch und gerade gegenüber den Wissenschaftlern: Dass eine «wirklich gute journalistische Leistung» mindestens so viel «Geist» beansprucht wie irgendeine Gelehrtenleistung, hält er für offenkundig.

Dass die Verantwortung der Journalisten sogar eine weit größere ist als die der Wissenschaftler, scheint für Max Weber ebenfalls ausgemacht, was nur deshalb nicht gewürdigt werde, weil «gerade die verantwortungslosen journalistischen Leistungen», also eher die Ausnahmen, im Gedächtnis haften blieben. Dabei ist Weber sich sicher, dass das Verantwortungsgefühl «jedes ehrenhaften Journalisten» im Durchschnitt nicht minder tief steht als das des Gelehrten – sondern höher.

Wie man Haltung annimmt

Allem Risiko und aller Rivalität untereinander zum Trotz: Gerade als «freischwebende Intellektuelle» (Karl Mannheim) nehmen Journalisten und Wissenschaftler einen Standpunkt der Unabhängigkeit in ihrer Weltsicht ein, der nicht suspendierbar ist und dessen gesellschaftlicher Wert erst sichtbar wird im Moment seines Untergangs.

«Der Sommer 2020 markiert das Ende von uns Intellektuellen», verkündete Hans Ulrich Gumbrecht im August 2020 in dieser Zeitung. Die Intellektuellen seien zu «Claqueuren der Mehrheitsmeinung» geworden und hätten dies noch nicht einmal bemerkt, behauptet Gumbrecht. «Wir beten bloß nach, was uns Politiker, Virologen und Antirassisten sagen.» Der Eindruck ist nicht unplausibel: Noch nie waren die Intellektuellen so brav wie heute im Wunsch, den «gesellschaftlichen Zusammenhalt» zu sichern.

Im hohen Masse affirmativ verhalten sich die Intellektuellen heute, wenn es darum geht, im Namen von Gerechtigkeit, Postkolonialismus und Antirassismus abweichende Meinungen auszugrenzen oder durch vorweggenommene Drohungen das Schweigen zu gebieten. Sollten allerdings die tonangebenden öffentlichen Intellektuellen einmal zufällig aus dem Mainstream herausfallen und ihre Haltung zur Minderheitsmeinung degradiert werden, reagieren sie beleidigt, werden pampig und kritisieren den herrschenden «Meinungsterror».

Wenn heute von Intellektuellen die Rede ist, so lässt sich – anders als zu Zeiten von Max Weber – auch den Journalisten kein Trostpreis mehr für Mut und höhere Professionalität zusprechen. Quasi im Geleitzug mit den Intellektuellen aus den Universitäten haben auch sie sich zur positiven «Haltung» verpflichtet. «Haltung» meint nun nicht mehr, dass der Journalist sich Rechenschaft geben müsse, mit welchem normativen Rüstzeug er in die Welt hineinblicke. «Haltung» meint jetzt, dass man die «richtige Haltung» ein- und anzunehmen habe. Der feldwebelhafte Beiklang («Nehmen Sie gefälligst Haltung an!») bleibt zwar unbewusst, dafür aber umso unerbittlicher präsent.

Wenn richtige Gesinnung im Journalismus auf richtige Gesinnung in der Wissenschaft trifft, führt das zum Bündnis der beiden Gruppen, das noch nie so eng war in der komplizierten Geschichte der beiden Professionen, freilich als klare Subordination von Koch und Kellner.

In nur leicht karikierter Version geht das so: Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Erde sich erwärmt, Europa gefährdet ist, Flüchtlingen geholfen werden muss, Corona unser Leben(«J’accuse») bedroht und Rassismus allenthalben grassiert. Massenmedien übersetzen diese «Erkenntnisse» in Appelle: in Ratschläge für politisches Handeln, gesinnungsethisch ans schlechte Gewissen adressiert. Wer sich sträubt, wird aussortiert und ohne Verhör dem anderen, «rechten» Lager zugeordnet.

Was das neue journalistisch-akademische Haltungsbündnis ausblendet, ist die Suspendierung jeglicher freischwebenden Kritik, die doch einmal zu den zentralen Konstitutionskriterien des Intellektuellen zählte. Neutralität, Inkompetenz, Ortlosigkeit und Verantwortungsbefreiung, jene von M. Rainer Lepsius gelobten Eigenschaften des Intellektuellen, bleiben dabei auf der Strecke, mithin ihr komparativer Vorteil im Wettbewerb der Deutungsagenturen.

Stattdessen drängelt sich heute «tout le monde» im Kreis der moralischen Gesellschaftsverbesserer. Für so etwas hatte der Dichter Wolfgang Hildesheimer in seinen «Mitteilungen an Max über den Stand der Dinge und anderes» lediglich ein paar Kalauer übrig: «Neulich war ich bei einer Gesellschaft. Ich sah, dass sie verändert werden müsse, veränderte sie und ging früh nach Hause. Seitdem habe ich zu Gesellschaften keine Lust mehr.»

Verlust an Welt

Die Preisgabe der intellektuellen Freiheit hängt mit einem Verlust an Welt zusammen, der bei Presse und Geisteswissenschaft (die Sozialwissenschaft eingeschlossen) zu konstatieren ist. Das lässt sich durch eine knappe Rekonstruktion dieser Verlustgeschichte plausibilisieren.

Beginnen wir mit Robert Ezra Park (1864–1944). Park, das wissen wir seit der Studie von Rolf Lindner über die Entstehung der Soziologie aus der Erfahrung der Reportage im Chicago der Jahrhundertwende, war überzeugt davon, dass es für Journalisten – die Reporter – wie für Soziologen gleichermaßen essenziell ist, sich vorurteilsfrei und interesselos der Welt zu öffnen. «Nosing around», in der Stadt herumschnüffeln, ungefragt seine Nase in alles hineinstecken, sich die Füße nass machen, das alles sind Unternehmungen, die beiden Berufsgruppen aufgegeben sind. Man trifft sich im Feld. Schnell wird klar, was Weltbezug für Park heißt: «to see life». Die Welt erkennt man, indem man sich mit Neugierde dem Leben zuwendet. Es geht um Nähe und Erkenntnis der Lebenswelt.

Die Gegensätze zwischen Journalismus und Wissenschaft werden dabei von Park nicht eingeebnet, sondern explizit betont und fruchtbar gemacht. Es sind zwei unterschiedliche Formen der Wirklichkeitsannäherung, die Park für den Journalismus als «acquaintance with» und für den Soziologen als «knowledge about» beschreibt.

Park, der in Deutschland unter anderem bei Georg Simmel studiert hat und in Heidelberg promoviert wurde, wird bekannt gewesen sein, dass er damit das Kantische Begriffspaar von Anschauung und Begriff in Erinnerung brachte. Der Journalist ist für die Anschauung, der Wissenschaftler für die Erkenntnis zuständig. Doch die beiden treffen sich im Feld. Wenn die Journalisten den Soziologen fehlende Kenntnis vorwerfen («keine Ahnung»), dann halten Soziologen den Journalisten mangelndes Wissen vor («unpräzise und oberflächlich»). Doch beide sind überzeugt: Gemeinsam sind wir stark und unbestechlich. Denn den voraussetzungslosen Reporter gibt es natürlich nicht, auch er braucht «knowledge about»: Man erblickt nur, was man schon weiss und versteht.

Robert Ezra Park, der einige Jahre zum Teil unter prekären Bedingungen als Reporter gearbeitet hatte, wurde später Professor für Soziologie und gilt als Begründer der Chicagoer Schule der Mikrosoziologie, der wir aufschlussreiche Armuts- und Minderheitsstudien verdanken. Es sind Themen, die sich ebenso gut für journalistische Formate (Reportage, Analyse, Kommentar) eignen.

Der Intellektuelle, der für Park der Reporter und der Soziologe zu sein hat, braucht sich über seine Randexistenz als Außenseiter oder Grenzgänger nicht zu grämen. Journalismus und Philosophie können sich als zwei Kulturen mit distinkten Traditionen, Regelsystemen und Sprachen bezeichnen, die unterschiedliche Interpretationsweisen von Lebenswirklichkeit repräsentieren.

Erfahrung aus zweiter Hand

Ob Journalismus und Wissenschaft überhaupt einen Bezug zur Lebenswirklichkeit finden, ist freilich fragil und fraglich. Das hat niemand besser erkannt als Edmund Husserl in seinem in den dreißiger Jahren entstandenen Spätwerk «Die Krisis der europäischen Wissenschaften».

Für Husserl war es vor allem die Arithmetisierung der Naturwissenschaft, die für den Verlust des Weltbezugs verantwortlich ist. Mathematisierung wäre nicht weiter schlimm, bliebe dabei nicht der Bezug zur Alltagswelt auf der Strecke. Mehr noch: Wissenschaft gaukelt uns Objektivität vor, hat aber ihre erklärende Kraft verloren. Sie verschweigt, dass Objektivität in Wahrheit Ergebnis ihrer eigenen methodischen Konstruktion ist, die sie für das «wahre Sein» ausgibt.

Husserl war beseelt von der Idee, dass der verlorene Weltbezug dringend wiedergewonnen werden muss. Diese Aufgabe eines Rückwegs zur Lebenswelt obliegt der Philosophie.

Das mutet uns heute merkwürdig fremd an. Gegenwärtig relevant ist freilich die Einsicht, dass der Verlust der Lebenswelt und die schwindende Deutungsmacht von Journalisten und Wissenschaftlern zwei Seiten einer Medaille sind. Journalisten und Wissenschaftler eint dieser Relevanz- und Realitätsverlust, was nicht zuletzt daran liegt, dass beide blind sind für den Konstruktivismus ihrer geistigen Produkte. Reporter und wissenschaftliche Rechercheure haben den Lebensbezug verloren und verlassen sich auf «Erfahrungen aus zweiter Hand» (Arnold Gehlen). Es fehlt ihnen «acquaintance with», mit der Folge, dass sie auch kein «knowledge about», keine Erkenntnis haben können.

Sie schlendern kaum mehr herum wie damals in Chicago, trauen ihren Augen und Ohren nicht, sondern lediglich ihren Vorurteilen. Auf diese Weise sehen sie immer das Gleiche – also nichts. Sie stilisieren sich mit hohem moralischem Tremolo zur Avantgarde einer gerechteren Gesellschaft und landen in der publizistischen oder akademischen Bedeutungslosigkeit. Damit haben sie sich freiwillig aus ihrer eigenen Tradition, und zwar der des machtkritischen Intellektuellen, herauskatapultiert und zugleich die Öffentlichkeit nicht nur verloren, sondern auch allein gelassen.

Die Tugend der Illoyalität

Im Juni 1969 wurde dem britischen Schriftsteller Graham Greene der Shakespeare-Preis der Universität Hamburg verliehen. Damals war der Dichter auf einer Stufe seiner Karriere angekommen, auf der er sich fast alles leisten konnte. Die Dankesrede stellte er unter das Thema «Die Tugend der Illoyalität». Das war nicht zuletzt deshalb eine Provokation, da Greene den größten Dichter der Weltliteratur, William Shakespeare, als Autor des Establishments klassifizierte, also als Vertreter jener staatstragenden Loyalität, von der er, Greene, behauptete, dass sie ihn langweile.

Statt Shakespeare pries Greene Robert Southwell, einen Zeitgenossen Shakespeares, von dem vermutlich die wenigsten seiner Zuhörer schon einmal etwas gehört hatten. Als Katholik und Jesuitenpater verfolgt, gefoltert und wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, verfasste Southwell im Kerker eine Vielzahl geistlicher Gedichte, die Ausdruck seiner Standhaftigkeit gegenüber der staatlich verfassten anglikanischen Kirche waren.

In die Reihe dieser «Unruhestifter der Ruhe einer ärmlichen Welt» nahm Greene neben Southwell auch Émile Zola («J’accuse»), Dante oder Baudelaire auf, aber eben nicht den etablierten Shakespeare, dem er lediglich gnädig-ironisch zugestand, hätte er länger gelebt, hätte er sich am Ende sicherlich auf die Seite der Illoyalen geschlagen.

Aus dem Wissen um die gefährliche Verführbarkeit zu falscher Loyalität und Affirmation leitet Graham Greene eine Verhaltenslehre der Illoyalität ab, die wir hier gern dem Intellektuellen empfehlen. Ihr oberster Grundsatz heißt: Nimm im Zweifel die Position des Advocatus Diaboli ein! Bleibe unberechenbar! Insistiere auf das Recht der Gegenposition! Methodisch kann man sich an den Regeln angelsächsischer Debattierklubs orientieren, ein Spiel der dialektischen Vernunft, das der identitätspolitische Haltungsdogmatismus nicht mehr auszuhalten bereit ist.

Graham Greenes Rat bedeutet konkret: Werde ein Protestant in einer katholischen Umgebung, ein Katholik in einer protestantischen Welt, und sei ein Kommunist in einem kapitalistischen Staat! Sei jederzeit bereit, die Seiten zu wechseln.

Es wäre eine Haltung der distanzierten Ironie, die gerade dadurch zur Vermittlung anstatt zur Polarisierung taugen könnte. Es wäre der Auftrag zur Haltung amoralischer Ungebundenheit und jener Freiheit, die einmal das einende Band war, das Journalisten und Wissenschaftler zu Intellektuellen machte.

Rainer Hank leitete bis 2018 die Wirtschafts- und Finanzredaktion der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Er lebt als Publizist in Frankfurt am Main. Der hier abgedruckte (und bearbeitete) Text erscheint demnächst in der Festschrift für Heinz Bude: «Soziologische Einsätze» (Hg. von Janosch Schobin und Philipp Staab). Kassel University Press 2023.